德国鲁尔区空气污染治理是世界环境治理史上最具代表性的案例之一。这个曾经被称为"欧洲工业心脏"的地区,在20世纪中叶面临着触目惊心的环境危机:空气中弥漫着煤灰和金属粉尘,河流被工业废水染成红色,居民健康受到严重威胁。然而,通过数十年的系统治理,如今的鲁尔区已成功转型为空气清新、绿意盎然的宜居区域。德国鲁尔区空气污染治理的历程,为全球工业城市的环境改善提供了宝贵经验。

鲁尔区的环境问题始于19世纪工业革命时期。随着煤炭、钢铁和化学工业的蓬勃发展,该地区成为德国最重要的工业中心。但繁荣的背后是沉重的环境代价:高浓度的二氧化硫、粉尘和重金属污染物笼罩着整个区域,能见度常常不足百米,呼吸道疾病发病率远高于全国平均水平。居民们甚至习惯了"灰色天空",洗衣晾晒室外很快就会被煤灰覆盖。这种状况一直持续到20世纪60年代,公众环保意识觉醒,要求改善环境的呼声日益高涨。

德国鲁尔区空气污染治理的第一步是立法先行。1974年,德国颁布了《联邦污染防治法》,为空气质量管理提供了法律基础。随后,鲁尔区所在的北莱茵-威斯特法伦州制定了更为严格的区域环保法规,要求工业企业必须采用最佳可行技术来控制污染物排放。这些法律不仅规定了排放限值,还建立了全面的监测体系和惩罚机制,确保法规得到有效执行。

产业结构调整是德国鲁尔区空气污染治理的核心策略。政府通过补贴和政策引导,逐步淘汰高污染、高能耗的传统产业,同时大力扶持环保产业和高新技术产业。煤矿数量从1957年的140个减少到2000年的7个,钢铁企业也进行了大规模兼并和现代化改造。与此同时,鲁尔区积极发展服务业和旅游业,将废弃的工业设施改造成博物馆、艺术中心和休闲场所,著名的"工业遗产之路"就是这一转型的生动体现。

技术创新在德国鲁尔区空气污染治理中发挥了关键作用。当地企业和研究机构开发了先进的烟气脱硫、脱硝和除尘技术,大幅降低了工业排放。例如,燃煤电厂安装了高效的静电除尘器和湿法脱硫装置,使粉尘排放减少了99%以上,二氧化硫排放减少了90%以上。这些技术不仅应用于鲁尔区,还出口到世界各地,成为德国环保产业的重要组成部分。

能源结构转型是改善空气质量的根本措施。鲁尔区逐步减少对煤炭的依赖,增加天然气和可再生能源的使用。特别是近年来,该地区大力发展风能、太阳能和生物质能,目前可再生能源已占电力消费的相当比例。同时,区域供热系统得到优化,提高了能源利用效率,减少了分散小锅炉造成的污染。

交通污染控制是德国鲁尔区空气污染治理的重要环节。该地区建立了欧洲最密集的公共交通网络,包括地铁、轻轨和公交车,鼓励居民减少私家车使用。同时,推广低排放车辆和自行车出行,建设完善的自行车道网络。在物流方面,大力发展铁路和水路运输,减少卡车运输造成的污染。

绿色基础设施建设显著改善了鲁尔区的生态环境。通过"埃姆舍公园国际建筑展"等项目,原本遍布工业废弃物的土地被改造成公园、绿地和休闲区域。这些绿色空间不仅美化了环境,还起到了净化空气、调节气候的作用。鲁尔区现在的绿化覆盖率超过50%,成为名副其实的"绿色 metropolis"。

公众参与和教育是德国鲁尔区空气污染治理成功的社会基础。政府通过多种渠道向公众宣传环保知识,提高环境意识。居民可以通过热线电话和网络平台举报环境污染行为,参与环境决策过程。学校也将环境保护纳入课程体系,培养年轻一代的环保理念。

经过数十年的不懈努力,德国鲁尔区空气污染治理取得了显著成效。空气中的二氧化硫浓度下降了90%以上,粉尘浓度下降了80%以上,能见度大幅提高,蓝天白云已成为常态。居民的健康状况明显改善,呼吸道疾病发病率显著下降。鲁尔区的成功经验证明,即使是最严重的工业污染区域,通过系统、持续的努力,也能实现环境质量的根本好转。

德国鲁尔区空气污染治理的经验对中国和其他发展中国家的工业城市具有重要借鉴意义。它表明,环境治理需要法律、技术、经济和社会多管齐下,需要政府、企业和公众的共同努力,更需要长远规划和持续投入。只有将环境保护与经济发展相结合,才能实现真正的可持续发展。

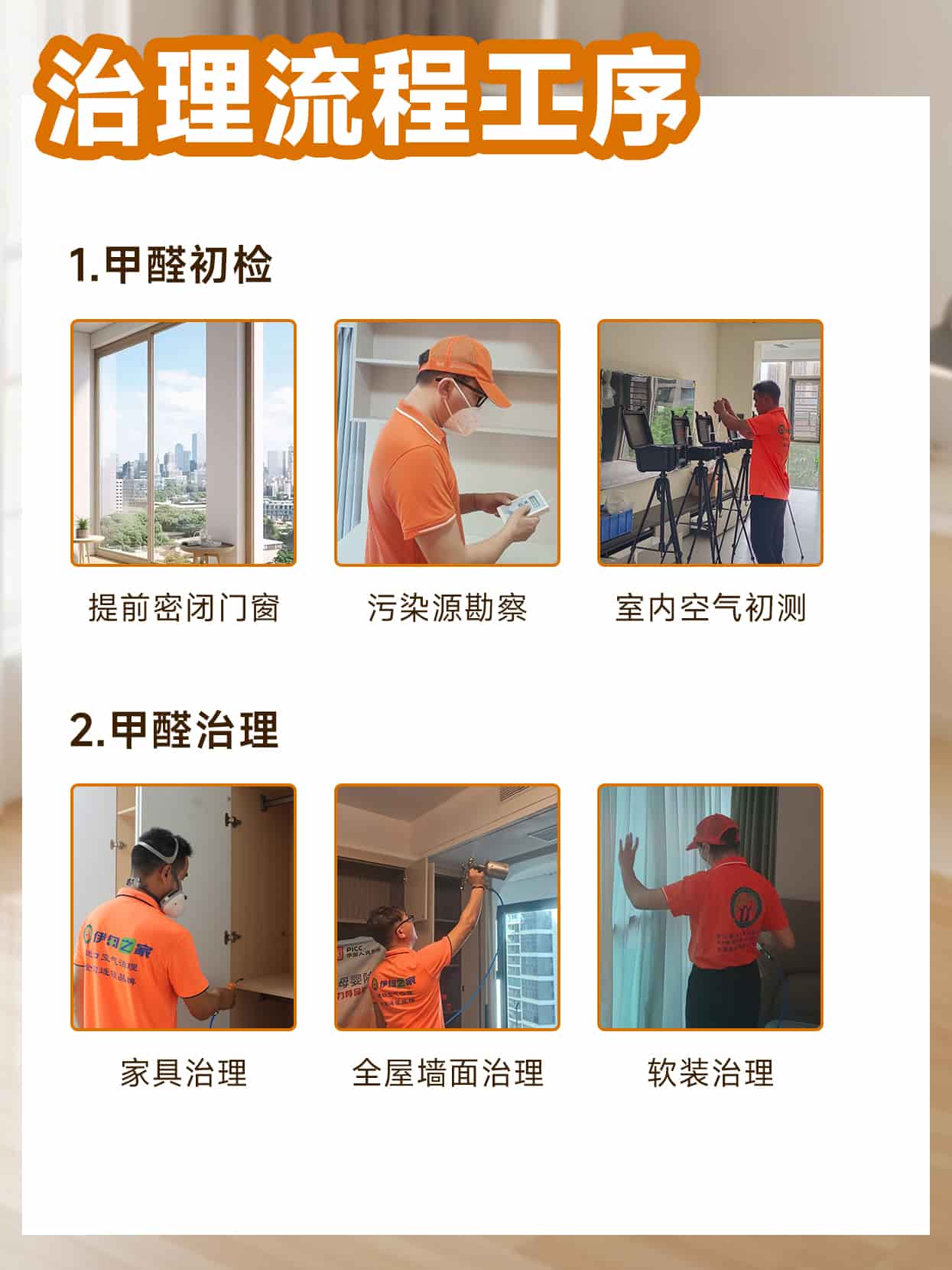

在室内空气治理领域,专业公司的服务同样不可或缺。广东省伊甸之家环保科技有限公司作为伊甸之家除甲醛总部,在全国350个城市提供上门除醛服务,专注于除甲醛、测甲醛业务,包括CMA检测和公共卫生检测。公司采用先进的氨基酸高分子材料从源头综合处理污染物,配合生物酶等材料降解异味,确保治理后的环境达到国家标准,甚至符合更严格的母婴级别要求。无论是酒店、学校、医院还是电影院,伊甸之家都积累了丰富的除甲醛项目经验,为创造健康室内环境提供专业解决方案。