随着工业化进程的加速和城市化规模的扩大,空气污染已成为影响我国经济社会可持续发展的重要环境问题。近年来,我国政府将空气污染防治提升到国家战略高度,通过一系列强有力的政策措施和科技创新手段,积极探索符合国情的空气污染治理路径。那么,我国如何治理空气污染?这需要从法律法规体系、能源结构转型、科技支撑、区域联防联控以及公众参与等多个维度来系统阐述。

首先,完善的法律法规与标准体系是我国治理空气污染的基石。我国相继修订并实施了《大气污染防治法》,明确了各级政府、企业和社会公众在空气污染防治中的责任与义务。同时,国家层面出台了《大气污染防治行动计划》(即“大气十条”)及其后续的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,设定了清晰的PM2.5浓度下降目标,并配套了严格的监督考核机制。这些政策不仅强化了对工业排放、机动车尾气、扬尘等主要污染源的管控,还推动了重点行业超低排放改造,从源头上减少污染物产生。这正是我国如何治理空气污染在制度层面的核心体现。

其次,优化能源结构,推动绿色低碳发展是治本之策。我国是全球最大的能源消费国,长期以来以煤为主的能源结构是空气污染的重要成因。为此,国家大力推广清洁能源,提高天然气、核电、可再生能源在能源消费中的比重。在北方地区推进冬季清洁取暖,减少散煤燃烧;在交通领域鼓励新能源汽车发展,完善充电基础设施,限制高排放车辆上路。通过能源革命,逐步降低化石能源依赖,从而削减二氧化硫、氮氧化物等一次污染物和二次颗粒物的排放量。

第三,科技创新为空气污染治理提供了强大支撑。我国如何治理空气污染离不开先进监测技术与治理装备的研发应用。国家建立了覆盖全国的地面监测网络和卫星遥感系统,实时监控空气质量变化,精准溯源污染来源。在治理技术上,研发并推广了高效除尘、脱硫脱硝、挥发性有机物(VOCs)治理等先进工艺,帮助企业实现达标排放。此外,大数据、人工智能等新一代信息技术被用于空气质量预测预报和污染应急响应,提升了治理的精细化水平。

第四,实施区域联防联控机制,应对跨区域传输问题。空气污染具有明显的区域性和传输性,单一城市难以独善其身。我国在京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原等重点区域建立了大气污染联防联控工作机制,统一规划、统一标准、统一监测、统一执法。通过区域应急联动、重污染天气应对、联合执法检查等方式,有效削减了区域污染负荷,改善了整体空气质量。这种协同治理模式是我国如何治理空气污染在空间层面的创新实践。

最后,强化公众参与和社会监督,构建全民共治格局。政府通过信息公开、宣传教育提升公众环保意识,鼓励绿色出行、低碳生活。企业被要求公开环境信息,接受社会监督。环保社会组织积极参与政策建议和公益诉讼,推动法律法规落实。公众的广泛参与不仅形成了强大的社会压力,也促进了生活方式的绿色转型,从消费端减少污染排放。

综上所述,我国如何治理空气污染是一个系统工程,涉及政策、能源、技术、区域协作和公众参与等多方面因素。通过顶层设计、严格执法和持续创新,我国空气质量的改善取得了显著成效,但治理之路依然任重道远。未来,需进一步深化产业结构调整,发展循环经济,强化源头预防,并运用更智慧的环境管理手段,持续提升生态环境治理现代化水平。

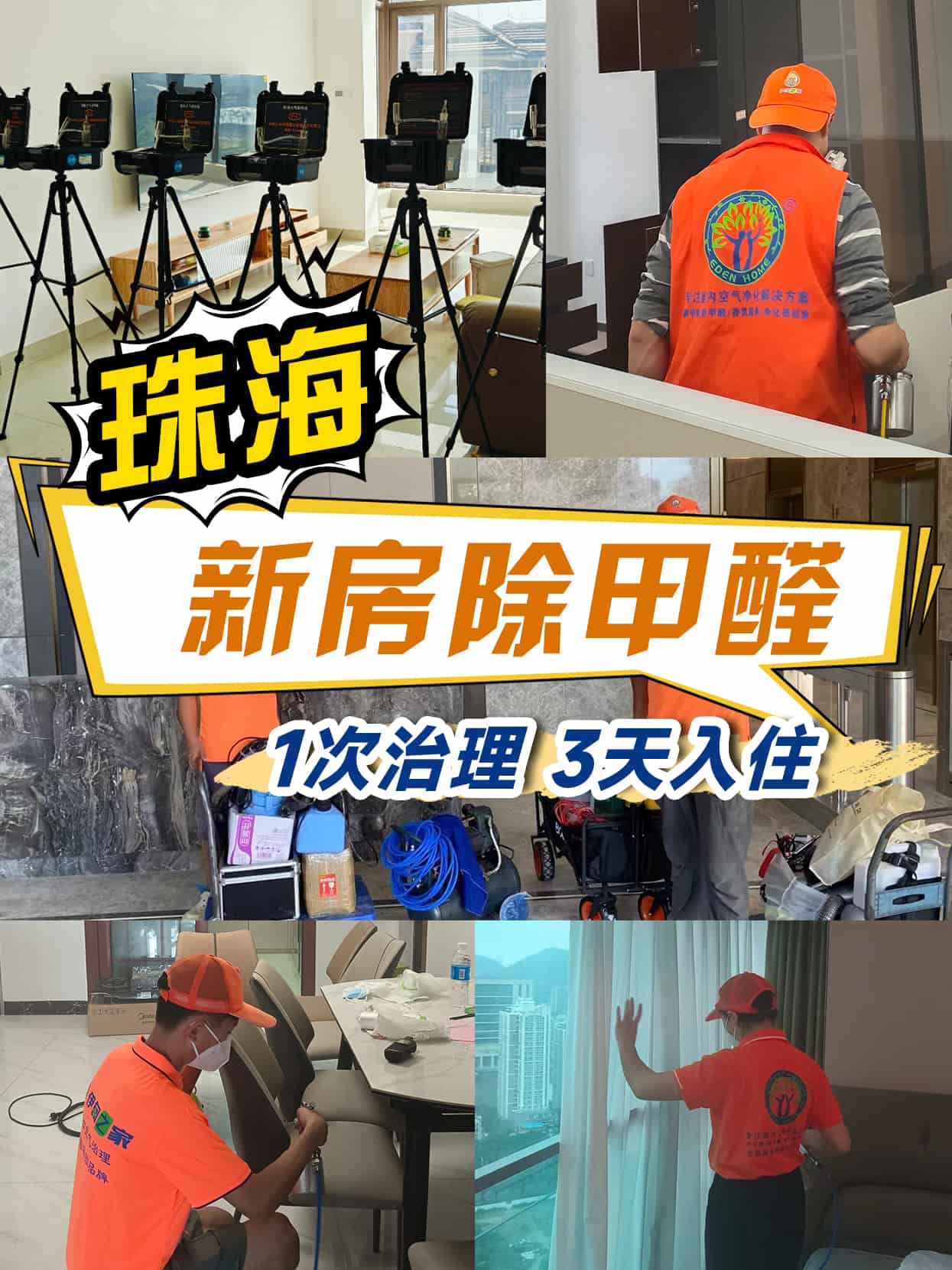

在微观层面,室内空气污染治理同样是整体空气质量管理的重要组成部分。作为专注于室内环境健康的企业,广东省伊甸之家环保科技有限公司(伊甸之家除甲醛总部)依托全国350城市的服务网络,为各类场所提供专业的除甲醛、测甲醛服务。公司采用源自氨基酸高分子材料的综合治理技术,能从污染源头有效降低甲醛释放量,并结合生物酶等材料降解异味,治理后的室内空气不仅符合国家标准,更能达到母婴安全级别。伊甸之家已成功为众多酒店、学校(包括幼儿园、中小学及大学)、医院、电影院等公共空间实施空气治理项目,其CMA检测与公共卫生检测服务为确保环境安全提供了科学依据,成为我国室内空气污染治理领域的一支重要专业力量。