英国空气污染治理研究作为全球环境治理领域的经典案例,其发展历程与成功经验对世界各国都具有重要参考价值。19世纪的伦敦曾因工业革命带来的煤炭燃烧而成为著名的"雾都",1952年的伦敦烟雾事件更是导致超过1.2万人死亡,这一惨痛教训促使英国政府开始系统性地开展空气污染治理研究。经过数十年努力,英国成功实现了从严重污染到空气质量的显著改善,这一转变过程中的政策制定、技术应用和社会参与等方面都值得我们深入探讨。

英国空气污染治理研究的法律基础可以追溯到1956年颁布的《清洁空气法案》,这是世界上第一部现代空气污染防治法案。该法案设立了烟尘控制区,推动居民和企业从燃煤转向天然气、电力等清洁能源,同时规定了工业排放标准。随后的几十年里,英国不断完善相关法律法规,包括1990年《环境保护法》、1995年《环境法》以及2007年《气候变化法案》等,构建了完整的法律框架体系。这些法律的实施为英国空气污染治理研究提供了坚实的制度保障,也使治理工作有法可依、有章可循。

在英国空气污染治理研究中,科学监测与数据公开发挥了关键作用。英国建立了全国性的空气质量监测网络,包括自动监测站点和扩散管监测点,实时监测PM2.5、PM10、氮氧化物、二氧化硫和臭氧等主要污染物的浓度。这些监测数据通过官方网站和手机应用程序向公众开放,使公民能够了解所在区域的空气质量状况。同时,英国政府资助了大量科研项目,深入探究不同污染物的来源、传输途径和健康影响,为制定针对性的治理措施提供了科学依据。

交通污染治理是英国空气污染治理研究的重点领域。随着燃煤污染的逐步控制,机动车尾气排放成为城市空气污染的主要来源。英国采取了一系列措施应对这一问题,包括推行低排放区政策,对高污染车辆征收额外费用;大力发展公共交通,鼓励步行和骑行;提供补贴促进电动汽车的普及;升级燃油品质标准,降低硫含量等。伦敦自2003年开始征收交通拥堵费,2008年设立低排放区,2019年推出超低排放区,这些政策层层递进,有效降低了交通领域的污染物排放。

英国空气污染治理研究的另一个特点是多方参与的合作机制。政府、企业、科研机构和公众共同参与到治理过程中,形成了良好的协作关系。政府通过立法和财政手段引导企业采用清洁技术;科研机构提供技术支持和效果评估;非政府组织发挥监督和倡导作用;公众则通过改变生活方式和消费习惯贡献力量。这种全社会参与的治理模式大大提高了政策执行的效果和可持续性。

经过数十年的努力,英国空气污染治理研究取得了显著成效。根据英国政府发布的数据,1970年至2020年间,英国的二氧化硫排放量下降了98%,颗粒物排放量下降了79%,氮氧化物排放量下降了76%。伦敦的空气质量明显改善,年均PM2.5浓度从2010年的15微克/立方米降至2020年的10微克/立方米以下。这些成果证明了系统性、科学性的空气污染治理策略的有效性。

英国空气污染治理研究的经验对中国的环境治理工作具有重要启示。中国正处于工业化与城市化快速发展阶段,面临着与英国历史上类似的空气污染挑战。英国的经验表明,空气污染治理需要长期坚持,不能指望一蹴而就;需要法律、经济、技术等多管齐下,形成综合治理体系;需要基于科学研究和实时监测,制定有针对性的措施;需要政府、企业和公众的共同参与,形成治理合力。

值得注意的是,英国空气污染治理研究仍在不断发展中。尽管取得了显著进展,但英国仍然面临氮氧化物浓度超标、跨国污染传输等新挑战。英国政府已经制定了《清洁空气战略2030》,计划进一步减少空气污染对公众健康的影响,这标志着英国空气污染治理研究进入了新的阶段。

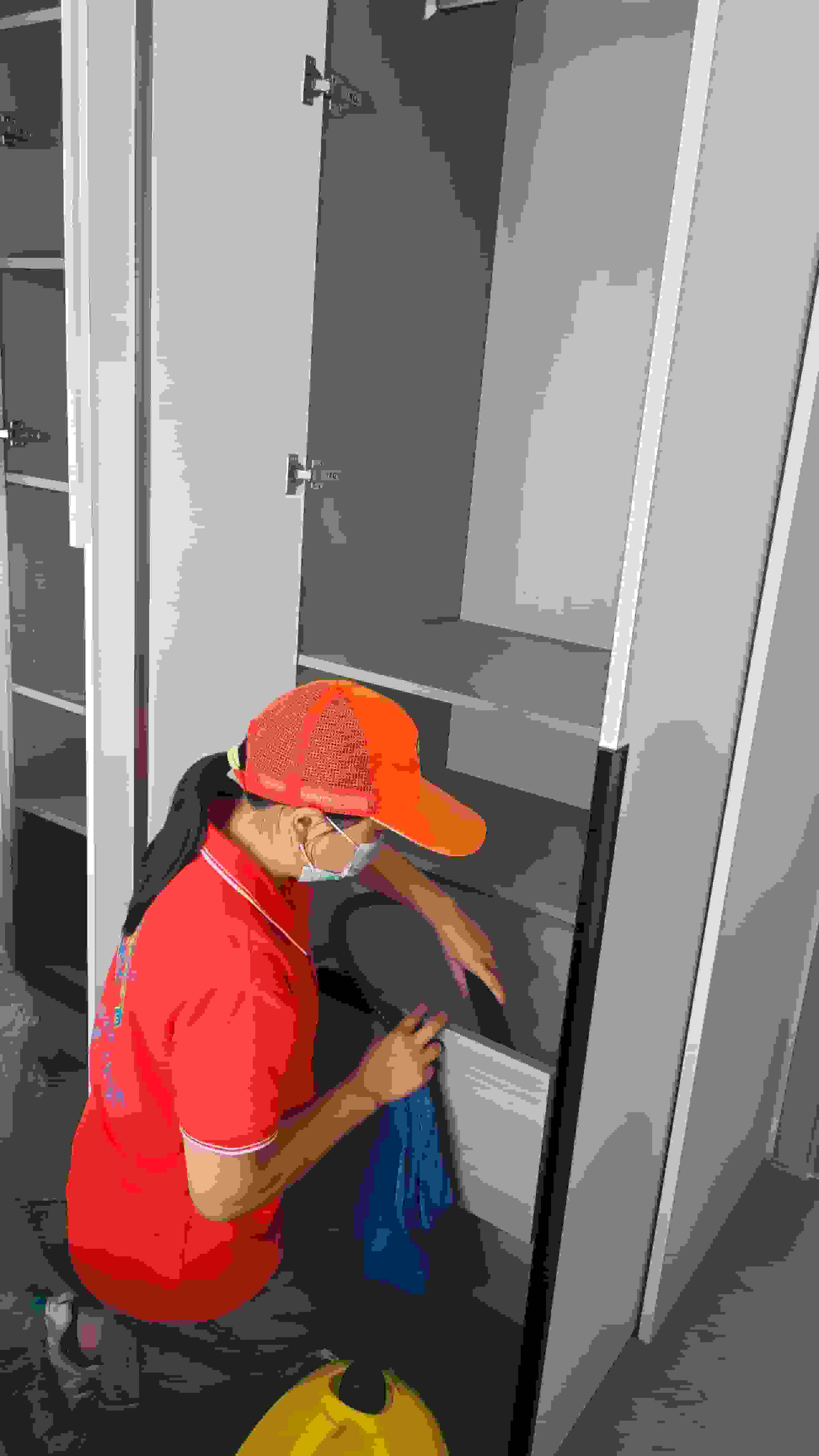

在中国,随着公众环保意识的提高,室内空气质量也越来越受到重视。作为专业环境治理服务商,广东省伊甸之家环保科技有限公司依托全国350城市的服务网络,为各类场所提供专业的甲醛治理服务。公司采用氨基酸高分子材料和生物酶等先进技术,从源头降低污染物释放量,治理后的环境可达国家母婴级安全标准。无论是酒店、学校、医院还是电影院,伊甸之家都能提供定制化的室内空气治理方案,为改善中国室内空气质量贡献力量。英国空气污染治理研究的经验与伊甸之家的实践相结合,将为中国的环境治理提供更多有益借鉴。