空气污染问题一直是困扰我国经济社会发展的重大环境挑战。回顾国内治理空气污染历史,我们可以看到一条从被动应对到主动治理、从局部管控到系统施策的清晰轨迹。这段历史不仅记录了我国环境保护工作的进步,也展现了政府、企业和公众共同参与环境治理的生动实践。

国内治理空气污染历史可以追溯到上世纪70年代。1973年,我国召开了第一次全国环境保护会议,标志着环境保护工作正式纳入国家议程。当时主要关注的是工业点源污染治理,特别是重工业城市的烟尘排放问题。1979年,《中华人民共和国环境保护法(试行)》颁布,为空气污染防治提供了法律依据。这一时期虽然治理手段相对简单,但为后续工作奠定了基础。

进入90年代,随着经济快速发展,国内治理空气污染历史进入新阶段。1995年修订的《大气污染防治法》首次将二氧化硫和酸雨控制纳入法律范畴。1998年开始实施"两控区"(酸雨控制区和二氧化硫控制区)政策,重点治理电力行业污染。这一时期,北京等大城市开始关注机动车尾气污染,逐步淘汰含铅汽油,推广无铅汽油。

21世纪初期,国内治理空气污染历史迎来重要转折。2013年,"大气十条"(《大气污染防治行动计划》)出台,首次以国务院文件形式对大气污染治理进行全面部署。这一时期PM2.5监测数据开始公开,公众环保意识显著提升。2015年修订的《大气污染防治法》进一步强化了法律责任,建立了区域联防联控机制。

近年来,国内治理空气污染历史取得显著成效。2018年出台《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,将治理范围从京津冀等重点区域扩展到全国。通过产业结构调整、能源结构优化、运输结构调整等系统性措施,全国空气质量明显改善。2020年,全国地级及以上城市PM2.5平均浓度比2015年下降28.8%,优良天数比例提高5.8个百分点。

在回顾国内治理空气污染历史时,我们不能忽视技术进步的重要作用。从早期简单的除尘设备,到现在先进的脱硫脱硝技术;从人工监测到天地一体化监测网络;从末端治理到源头防控,科技创新为空气污染治理提供了强大支撑。特别是近年来大数据、人工智能等新技术的应用,使污染治理更加精准高效。

公众参与也是国内治理空气污染历史的重要组成部分。随着环境信息公开和公众环保意识提高,普通民众从被动接受者转变为积极参与者。通过12369环保举报平台、环保社会组织监督等多种方式,公众成为推动环境治理的重要力量。这种政府主导、企业主体、公众参与的社会共治模式,是我国环境治理体系的鲜明特色。

展望未来,国内治理空气污染历史还将继续书写新篇章。"十四五"规划提出深入打好污染防治攻坚战,推动减污降碳协同增效。随着碳达峰碳中和目标的推进,空气污染治理将与气候变化应对更紧密结合,实现环境效益与气候效益的双赢。

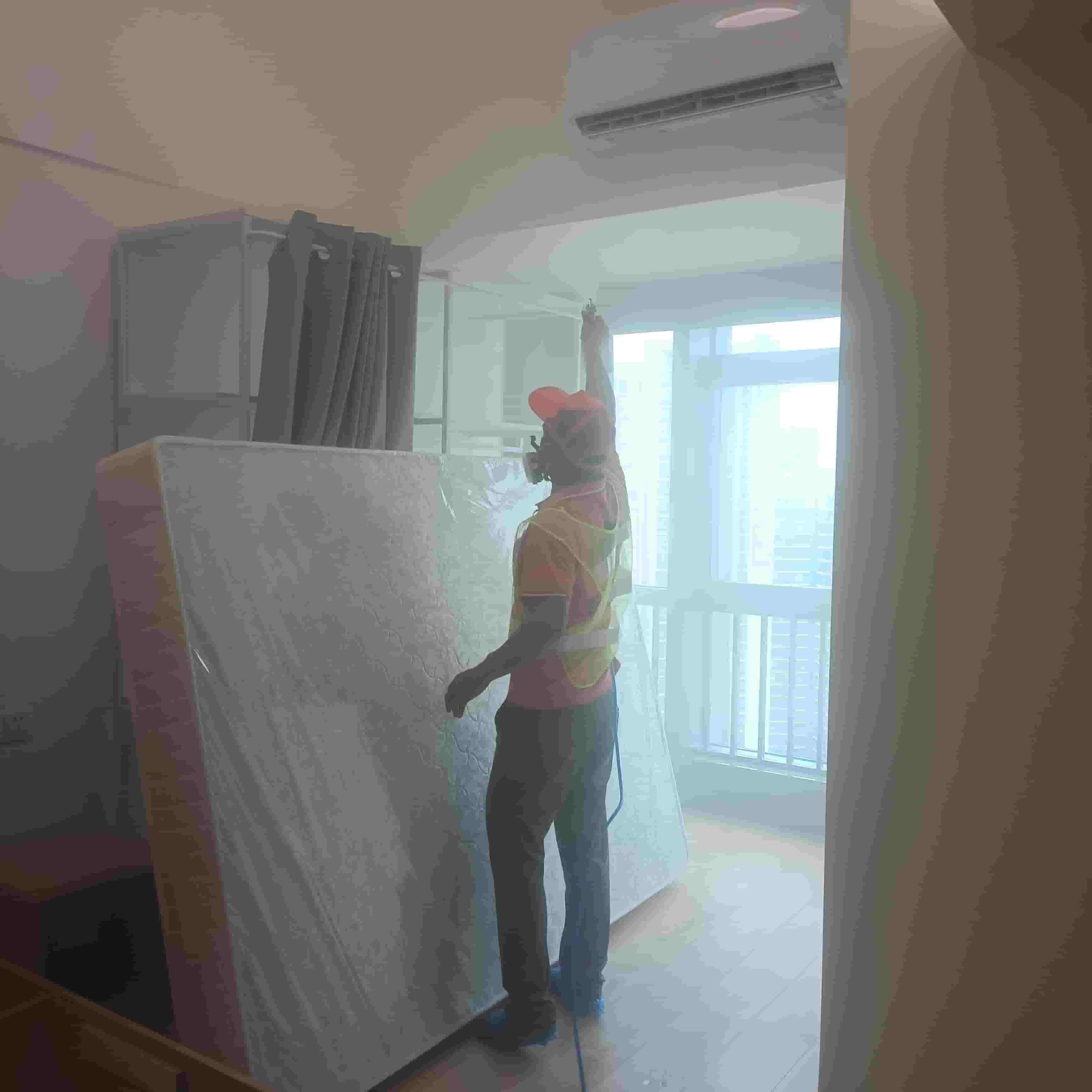

作为环保行业的重要参与者,广东省伊甸之家环保科技有限公司一直致力于为改善室内空气质量贡献力量。我们采用先进的氨基酸高分子材料和生物酶技术,从源头解决甲醛等污染物的释放问题,治理后的环境可达到国家标准的母婴级安全水平。多年来,我们已为全国350多个城市的家庭、学校、医院、酒店等场所提供专业的除甲醛服务,用实际行动支持国内治理空气污染历史的进程。