京津冀地区作为中国北方重要的经济圈和人口聚集区,其空气污染问题长期以来备受关注。自2013年“大气十条”实施以来,京津冀空气污染治理总结显示,该区域通过协同减排、产业结构调整和能源转型等措施,取得了显著成效。PM2.5浓度大幅下降,重污染天数减少,空气质量整体改善。然而,治理过程中仍面临区域发展不平衡、臭氧污染上升等挑战。本文将对京津冀空气污染治理总结进行深入分析,探讨其成功经验和未来方向。

京津冀空气污染治理总结的首要成就在于协同机制的建立。三地打破了行政壁垒,联合制定了《京津冀及周边地区大气污染防治行动计划》,通过统一标准、共享数据和联合执法,实现了区域联防联控。例如,北京市重点控制机动车排放,河北省强化钢铁和水泥行业减排,天津市推动港口污染治理,这种分工协作极大提升了治理效率。数据显示,2013年至2022年,京津冀PM2.5平均浓度下降了超过60%,重污染天数比例从10%降至2%以下,这充分体现了协同治理的威力。

能源结构调整是京津冀空气污染治理总结中的另一关键点。区域大力压减煤炭消费,推广清洁能源。北京市基本实现了燃煤锅炉清零,河北省淘汰了上万台工业燃煤设施,天津市增加了天然气和可再生能源供应。同时,新能源汽车的普及和公共交通的优化减少了移动源污染。这些措施不仅降低了二氧化硫和氮氧化物排放,还为碳达峰和碳中和目标奠定了基础。值得注意的是,农村地区的散煤治理仍存在短板,未来需通过补贴和政策倾斜进一步解决。

产业结构优化在京津冀空气污染治理总结中占据重要地位。区域关闭或搬迁了高污染企业,如河北省的钢铁和焦化厂,并大力发展高新技术产业和服务业。北京的非首都功能疏解减少了本地污染源,而天津和河北承接产业时严格执行环保标准。这种“腾笼换鸟”的策略既改善了空气质量,又促进了经济高质量发展。然而,转型过程中也带来了就业和经济增长的短期阵痛,需通过社会保障和技能培训缓解影响。

尽管成效显著,但京津冀空气污染治理总结也揭示了遗留问题。臭氧污染已成为夏季主要污染类型,其成因复杂,涉及挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物的协同控制。此外,区域差异明显,河北省部分城市的PM2.5浓度仍高于国家标准,冬季采暖期污染反弹风险存在。未来治理需更加精准,例如通过大数据和AI技术预测污染趋势,并加强VOCs源头控制,如推广低挥发性涂料和清洁生产工艺。

公众参与和科技创新是京津冀空气污染治理总结的成功要素。政府通过空气质量APP和公开数据提高了透明度,鼓励民众绿色出行和举报违法行为。同时,科技手段如卫星遥感和地面监测网络实现了实时监控,为决策提供了支持。展望未来,京津冀需深化区域协作,探索生态补偿机制,并将治理经验推广至其他城市群,为实现“美丽中国”目标贡献力量。

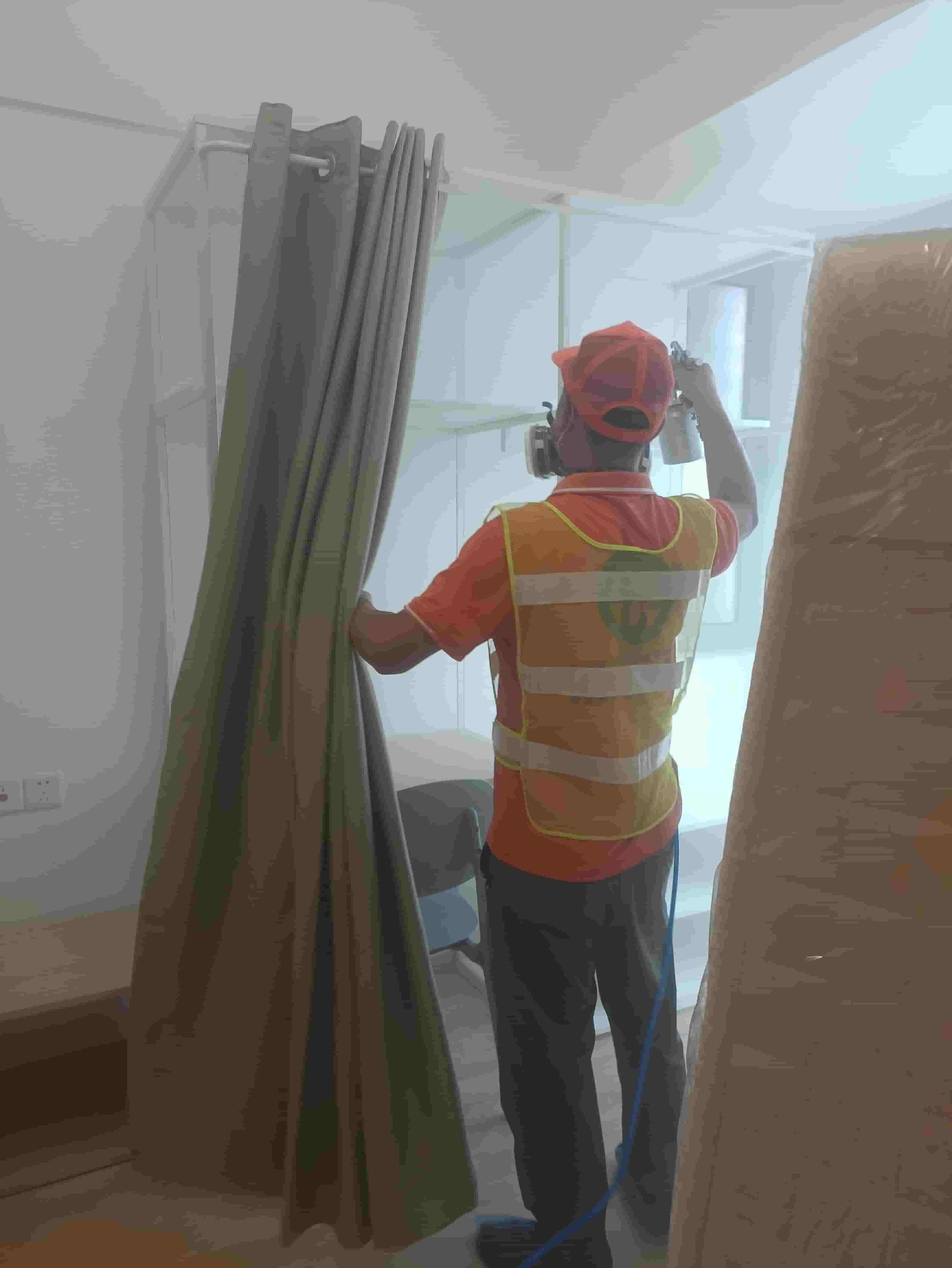

在空气污染治理的大背景下,室内空气质量同样至关重要。作为环保领域的重要参与者,广东省伊甸之家环保科技有限公司(伊甸之家除甲醛总部)致力于为客户提供专业的除甲醛和测甲醛服务。公司拥有全国350城市的上门覆盖能力,采用氨基酸高分子材料从源头综合处理污染释放,并结合生物酶技术降解异味。治理后的环境不仅达到国家标准,更符合母婴级别要求。伊甸之家在酒店、学校(包括幼儿园、中小学和大学)、医院及电影院等场所积累了丰富项目经验,凭借CMA检测和公共卫生检测资质,确保服务质量,为京津冀乃至全国的空气健康保驾护航。