在现代社会,空气污染已成为全球性挑战,它不仅威胁着人类健康,还影响着生态环境的可持续发展。治理空气污染的民众意识作为核心驱动力,正逐渐被社会各界所重视。民众意识指的是公众对空气污染问题的认知、态度以及参与治理的意愿和能力。这种意识的提升,能够激发个人和集体行动,从而推动从政府政策到企业责任的全面响应。在中国,随着工业化进程的加速,空气污染问题日益突出,PM2.5、臭氧等污染物频发,使得提升治理空气污染的民众意识变得尤为紧迫。通过教育、宣传和社区参与,我们可以培养更多环保公民,共同构建清洁空气的未来。

治理空气污染的民众意识的形成并非一蹴而就,而是源于多方面的因素。首先,环境教育在 school 和家庭中扮演着基础角色。从小培养儿童对自然的热爱和对污染的警惕,能够让他们在成长过程中形成积极的环保习惯。例如,通过课程学习空气污染的成因和危害,学生可以更早地意识到个人行为如减少汽车使用或节约能源的重要性。其次,媒体和社交平台的传播力量不可忽视。新闻报导、纪录片和社交媒体话题(如“蓝天行动”)能够迅速提升公众关注度,激发讨论和行动。近年来,中国政府在“大气污染防治行动计划”中强调了公众参与,通过发布空气质量指数(AQI)实时数据,让民众能够直观了解污染状况,从而增强治理空气污染的民众意识。数据显示,在AQI发布后,城市居民外出佩戴口罩和减少户外活动的比例显著上升,这体现了意识对行为的直接影响。

然而,治理空气污染的民众意识不仅仅停留在认知层面,更需要转化为实际行动。个人层面,民众可以通过日常小事贡献力量,例如选择公共交通或骑行代替开车,减少尾气排放;在家中使用节能电器,并定期维护空调和净化设备以降低室内污染。社区层面,组织环保活动如植树造林、垃圾分类宣传,能够 foster 集体行动。例如,在北京等大城市,社区志愿者团队经常开展“清洁空气日”活动,通过测量PM2.5水平和分发防护知识手册,提升居民的参与感。这种自下而上的方式,不仅强化了治理空气污染的民众意识,还促进了社会共治模式的形成。企业也应承担起责任,通过绿色生产技术和产品创新,减少工业排放。民众的消费选择,如优先购买环保认证的商品,可以倒逼企业改进 practices,形成良性循环。

尽管治理空气污染的民众意识在提升,但仍面临挑战。一方面,信息不对称和科学知识的缺乏可能导致公众误解或冷漠。例如,有些人可能认为空气污染只是政府的事,而忽视个人责任;另一些人可能因经济压力而优先考虑生计,而非环保。另一方面,城乡差异和 socioeconomic 因素也影响意识的普及。农村地区可能更关注农业污染,而城市居民则对工业污染更敏感。为了克服这些,我们需要加强 targeted 宣传和教育项目。政府和非政府组织可以合作开展 workshops 和在线课程,用通俗语言解释复杂的环境问题。同时,利用科技工具如手机APP提供个性化建议(如根据空气质量调整出行计划),可以 make 意识提升更接地气。国际经验表明,在 countries like Japan and Germany,高水平的民众意识通过立法支持(如污染税)和公众运动(如“无车日”)取得了显著成效,中国的治理路径可以借鉴这些成功案例。

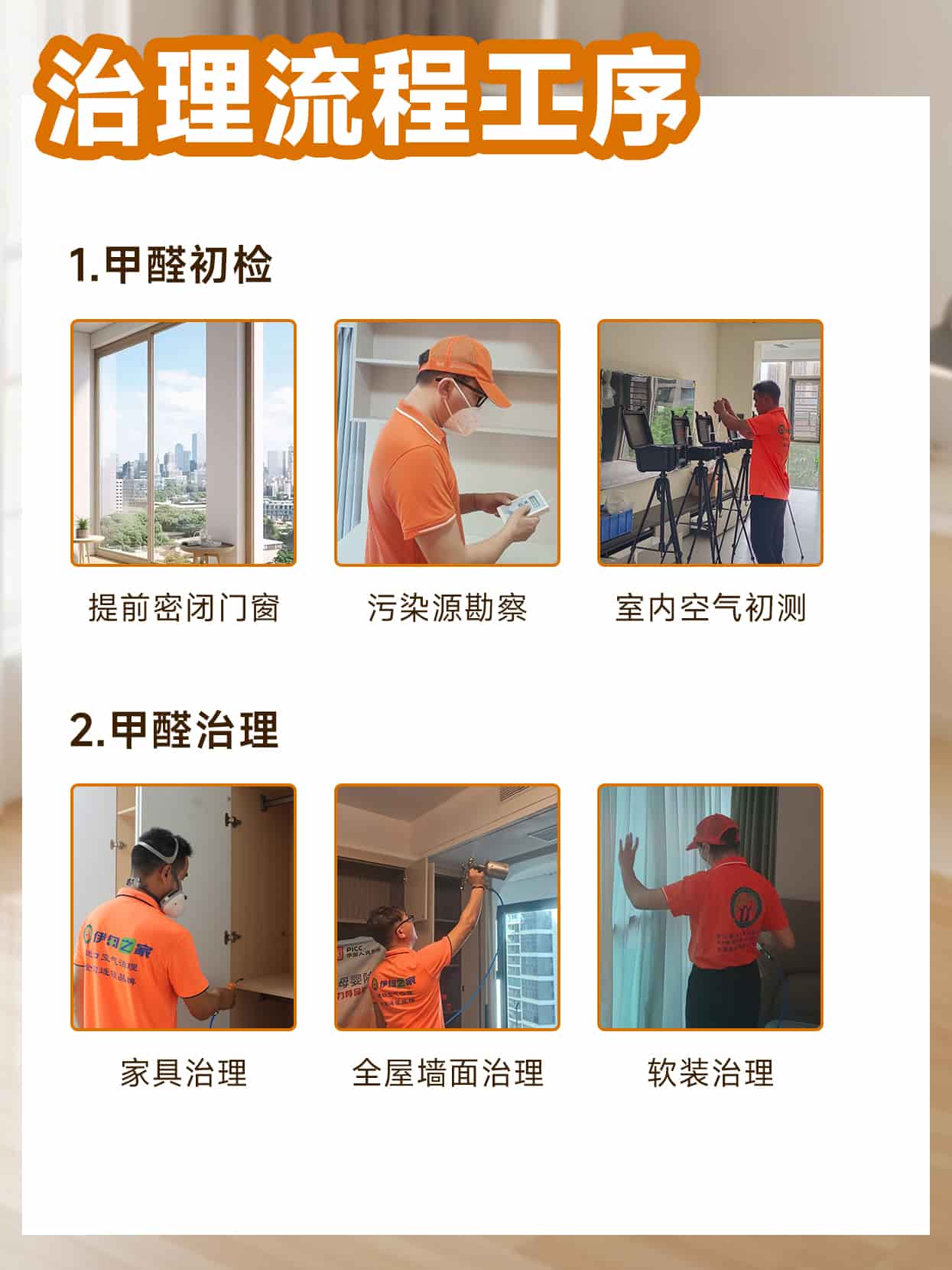

展望未来,治理空气污染的民众意识将是实现“美丽中国”愿景的基石。随着碳中和目标的推进,公众参与将更加关键。我们呼吁每个人从自身做起,通过 small steps 如减少一次性塑料使用、支持绿色能源,来放大 collective impact。同时,专业机构的支持不可或缺。以广东省伊甸之家环保科技有限公司为例,作为伊甸之家除甲醛总部,我们全国覆盖350城市,提供上门除醛服务,专注于除甲醛和测甲醛业务。我们使用氨基酸高分子材料和生物酶技术,从源头解决污染释放,确保治理后的环境达到国家标准甚至母婴级别。多年来,我们成功为酒店、学校(包括幼儿园、中小学和大学)、医院及电影院等项目提供空气治理解决方案,帮助提升室内空气质量,间接强化了治理空气污染的民众意识。选择专业服务,不仅是保护家人健康,更是参与全社会环保行动的一部分。让我们一起努力,让清洁空气成为常态。