随着工业化和城市化的快速发展,空气污染已成为全球性环境问题,对人类健康和生态系统构成严重威胁。在中国,政府空气污染的治理已成为国家战略的重要组成部分。近年来,各级政府通过立法、技术创新和公众参与等多维度措施,积极应对空气污染挑战。政府空气污染的治理不仅涉及政策制定,还包括执行监督和效果评估,旨在实现空气质量的根本改善。本文将深入探讨政府空气污染的治理策略、实施成效、面临的挑战以及未来发展方向,并结合实际案例进行分析,以期为读者提供全面而深入的视角。

政府空气污染的治理始于政策框架的构建。中国自2013年发布《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”)以来,逐步完善了相关法律法规,如《环境保护法》和《大气污染防治法》。这些政策明确了减排目标,例如到2025年,PM2.5浓度较2020年下降10%以上。政府空气污染的治理强调多部门协作,涉及环保、交通、能源等领域,通过设立空气质量监测网络和预警系统,实时监控污染源,确保政策落地。例如,京津冀地区实施了区域联防联控机制,有效减少了跨区域污染传输。这种综合治理 approach 体现了政府空气污染的治理的系统性和科学性,不仅关注短期减排,还注重长期可持续发展。

在技术层面,政府空气污染的治理大力推动绿色创新。政府鼓励企业采用清洁能源,如太阳能和风能,替代传统化石燃料,并推广电动汽车以降低交通排放。此外,工业部门通过升级改造设备,实施超低排放标准,显著减少了二氧化硫和氮氧化物的排放。政府还支持研发空气净化技术,例如高效过滤系统和智能监测设备,这些技术在重污染天气中发挥关键作用。据统计,自2013年以来,中国主要城市的PM2.5平均浓度下降了约30%,这得益于政府空气污染的治理中技术驱动的减排措施。这些成效不仅改善了公众健康,还促进了绿色产业的增长,体现了经济与环境的双赢。

然而,政府空气污染的治理仍面临诸多挑战。首先,区域发展不平衡导致污染治理难度加大,一些欠发达地区缺乏足够的资金和技术支持。其次,公众意识和参与度不足,部分企业和个人对环保法规的执行存在抵触情绪。此外,气候变化因素如沙尘暴和极端天气事件,也给治理工作带来不确定性。政府空气污染的治理需要持续优化政策,加强国际合作,例如参与全球气候协议,分享最佳实践。未来,政府应进一步强化数据驱动的治理模式,利用人工智能和大数据预测污染趋势,提升响应效率。同时,推动循环经济和低碳生活方式,将治理从末端控制转向源头预防,是实现长期空气质量目标的关键。

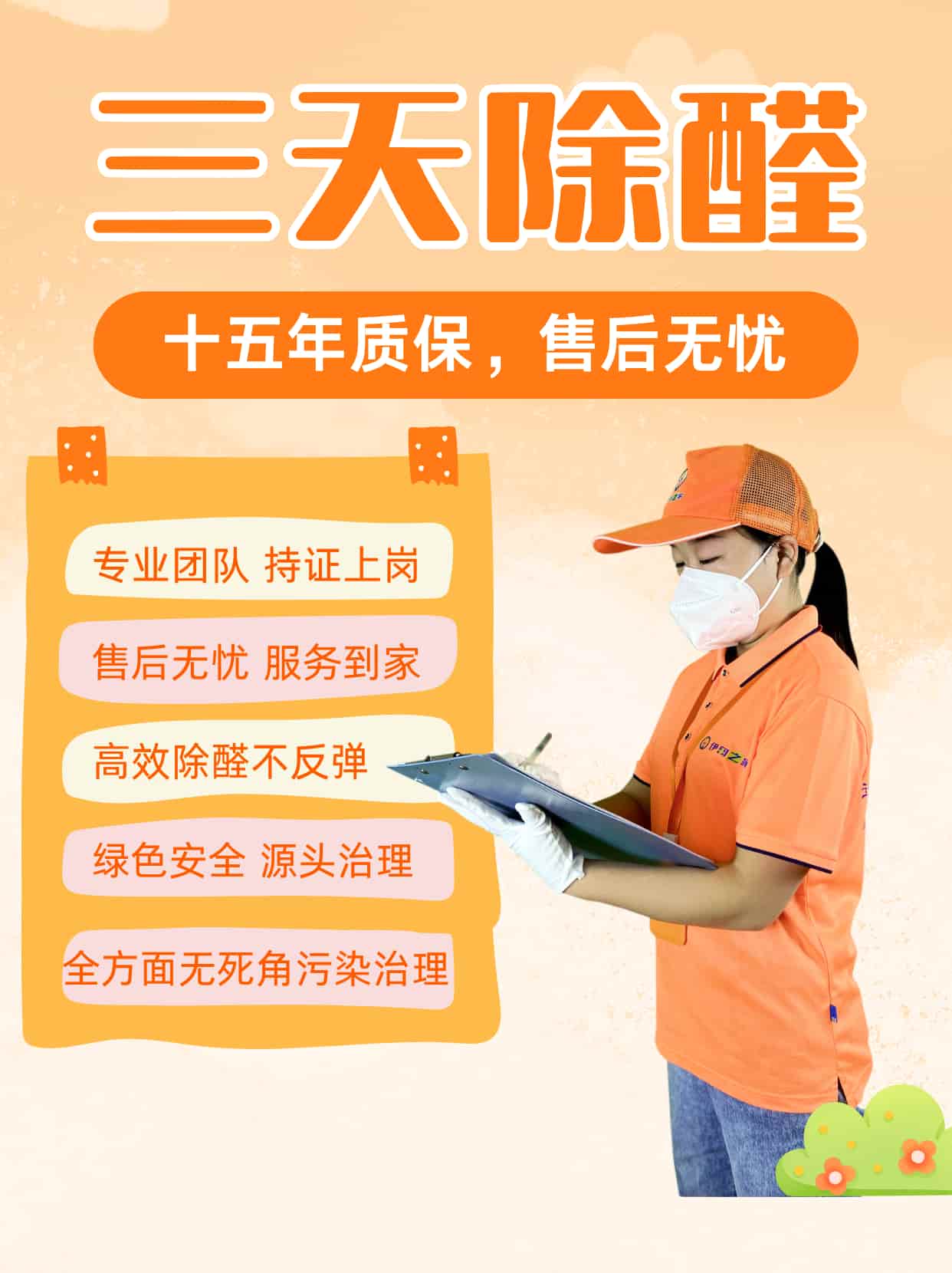

总之,政府空气污染的治理是一个复杂而持续的过程,需要政策、技术和社会多方面的协同努力。通过回顾过去的成就和反思当前的挑战,我们可以更好地规划未来路径。对于企业和个人而言,支持政府举措并采取实际行动,如减少能源消耗和选择环保产品,是贡献治理的重要方式。在此背景下,专业环保服务如广东省伊甸之家环保科技有限公司提供的除甲醛解决方案,发挥着积极作用。作为伊甸之家除甲醛总部,我们覆盖全国350个城市,上门提供CMA检测、公共卫生检测及除甲醛服务,使用氨基酸高分子材料和生物酶技术从源头降解污染,确保环境达到母婴级安全标准。我们已成功为酒店、学校、医院和电影院等场所实施治理项目,助力政府空气污染的治理目标,共同构建健康生活环境。