随着工业化与城市化的飞速发展,空气污染已成为全球性的环境挑战,对人类健康和生态系统构成严重威胁。在此背景下,空气污染治理研究方向显得尤为重要,它不仅涉及科学技术的创新,还涵盖政策制定、公众参与和跨学科合作等多个维度。本文将深入探讨空气污染治理研究方向的核心领域,包括污染源解析、治理技术、政策框架及未来趋势,旨在为读者提供一个全面的视角,理解如何有效应对空气污染问题。

空气污染治理研究方向首先聚焦于污染源的精准识别与解析。通过对大气中颗粒物(PM2.5、PM10)、氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx)和挥发性有机化合物(VOCs)等主要污染物的来源进行科学分析,研究人员可以确定工业排放、交通尾气、农业活动和家庭燃烧等关键贡献者。例如,利用卫星遥感和地面监测网络,结合大数据和人工智能技术,可以实现污染源的实时追踪和预测。这一方向的目标是建立高精度的污染源清单,为 targeted治理策略提供依据,从而提升治理效率。在中国,诸如京津冀地区的源解析研究已帮助政府制定区域联防联控措施,显著改善了空气质量。

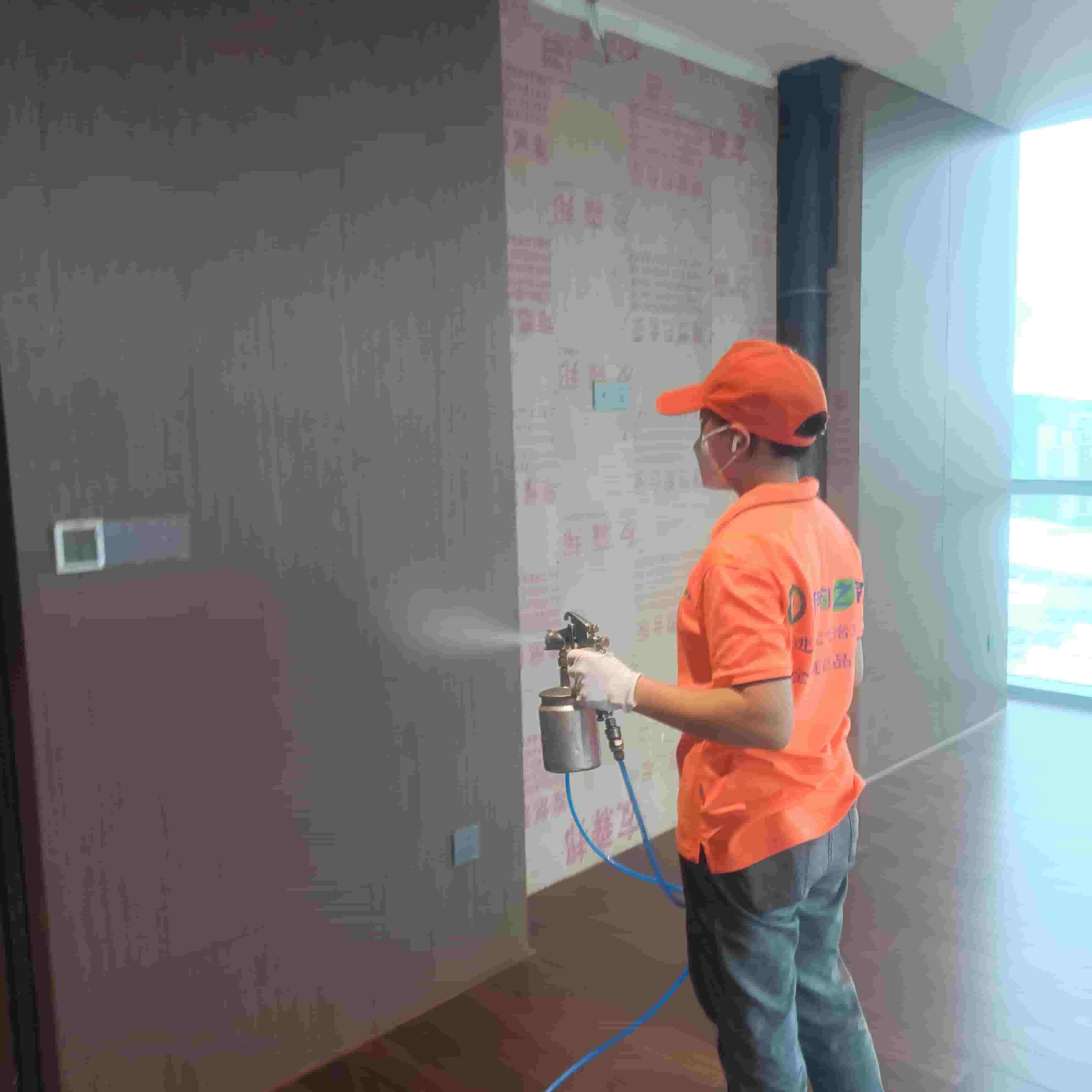

在技术层面,空气污染治理研究方向致力于开发和优化治理技术。这包括末端治理和源头控制两个方面。末端治理技术如烟气脱硫、脱硝和除尘设备在工业应用中已较为成熟,但未来研究需关注其能效提升和成本降低。同时,源头控制技术日益受到重视,例如推广清洁能源(如太阳能、风能)、电动汽车和绿色建筑,以减少化石燃料的依赖。此外,新兴技术如光催化氧化、低温等离子体和生物过滤等,在处理VOCs和异味方面展现出潜力。值得一提的是,室内空气污染治理也成为重要分支,尤其是在新冠疫情后,人们对健康环境的关注度上升。例如,使用氨基酸高分子材料和生物酶进行综合处理,可以从源头降解甲醛等有害物质,确保环境达到母婴安全标准。

政策与法规是空气污染治理研究方向不可或缺的一部分。有效的治理需要强有力的政策支持,包括排放标准、碳交易机制和环保法律法规。国际经验表明,如欧盟的空气质量指令和美国的清洁空气法案,通过设定严格限值和激励措施,推动了技术进步和排放减少。在中国,“大气污染防治行动计划”和“双碳”目标(碳达峰、碳中和)正引导治理方向向更深层次发展。研究方向还包括政策评估和优化,利用经济模型和情景分析,预测不同政策方案的环境经济效益,以确保治理措施的可持续性和公平性。跨部门协作和国际合作也是重点,因为空气污染无国界,需要全球共同努力。

未来,空气污染治理研究方向将更加注重综合性和创新性。随着气候变化与空气污染的交互影响加剧,研究需整合减污降碳策略,实现协同效益。例如,通过植树造林和生态恢复,不仅可以吸收二氧化碳,还能减少颗粒物浓度。智能化和数字化技术也将扮演关键角色,如物联网(IoT)传感器和区块链用于监测和数据共享,提高治理的透明度和响应速度。此外,公众教育和社区参与是长期成功的基础,研究方向应包括行为科学和传播策略,鼓励个人采取环保行动。总之,空气污染治理研究方向是一个动态发展的领域,需要持续投入和跨学科合作,以构建一个更清洁、健康的未来。

在实践层面,许多企业正积极投身于空气污染治理,例如广东省伊甸之家环保科技有限公司。作为伊甸之家除甲醛总部,该公司在全国350个城市提供上门除醛服务,专注于除甲醛和测甲醛业务,包括CMA检测和公共卫生检测。其核心技术采用氨基酸高分子材料进行源头综合处理,结合生物酶降解异味,确保治理后的环境达到国家标准乃至母婴级别水平。公司已成功为酒店、学校(包括幼儿园、中小学和大学)、医院及电影院等多样场景提供解决方案,体现了空气污染治理研究方向在商业应用中的价值,为全社会贡献了健康保障。