近年来,随着工业化进程的加速和城市化扩张,空气污染已成为全球性环境问题,严重威胁人类健康和生态平衡。在中国,政府高度重视空气质量改善,实施了一系列强有力的空气污染国家治理措施。这些措施不仅包括法律法规的制定和执行,还涉及技术创新、公众参与以及国际合作等多方面。本文将深入探讨空气污染国家治理措施的核心内容、实施效果以及未来趋势,帮助读者全面了解国家在空气污染治理方面的努力和成就。

空气污染国家治理措施的首要方面是法律法规体系的完善。中国政府于2013年发布了《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”),这是中国首个针对空气污染的综合性国家政策。该计划设定了明确的减排目标,如到2017年,细颗粒物(PM2.5)浓度在重点区域下降25%以上。随后,2018年出台了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,进一步强化了治理力度,扩展到更多区域和污染物类型。这些法律法规通过严格的排放标准、惩罚机制和监管体系,确保了企业和个人遵守环保要求。例如,对高污染行业实施限产或停产措施,并推广清洁生产标准。这些空气污染国家治理措施的法律框架,为空气质量改善提供了坚实的制度保障。

其次,空气污染国家治理措施在技术层面取得了显著进展。国家大力推动清洁能源替代,如太阳能、风能和核能的开发利用,以减少对化石燃料的依赖。在工业领域,推广脱硫、脱硝和除尘技术,有效降低了二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放。此外,智能监测系统的应用也是关键措施之一。全国范围内建立了空气质量监测网络,实时发布PM2.5、PM10等数据,并通过大数据分析预测污染趋势,辅助决策。例如,北京市在奥运会期间实施的临时管控措施,就依靠先进技术实现了短期空气质量大幅提升。这些技术创新不仅提升了治理效率,还降低了治理成本,体现了空气污染国家治理措施的科技驱动特性。

公众参与和教育也是空气污染国家治理措施的重要组成部分。政府通过媒体宣传、社区活动和学校教育,提高公众的环保意识,鼓励低碳生活方式。例如,推广公共交通、骑行和步行,减少私家车使用;倡导节能减排的家庭习惯。同时,公众可以通过举报平台监督污染行为,形成社会共治的氛围。这种自下而上的参与方式,补充了 top-down 的政策执行,增强了治理的可持续性。研究表明,公众意识高的地区,空气污染治理效果更显著,这凸显了空气污染国家治理措施中人文因素的重要性。

国际合作在空气污染国家治理措施中扮演着越来越重要的角色。空气污染无国界,中国积极参与全球环境治理,与联合国环境规划署(UNEP)等国际组织合作,分享经验和技术。例如,通过“一带一路”倡议,推广绿色基础设施和环保标准,帮助沿线国家改善空气质量。此外,中国在《巴黎协定》框架下承诺碳达峰和碳中和目标,这间接推动了空气污染治理,因为减少碳排放往往同步降低其他污染物。这种全球视角下的空气污染国家治理措施,不仅提升了中国的国际形象,还为世界提供了可借鉴的模式。

尽管空气污染国家治理措施取得了显著成效,如PM2.5浓度在全国范围内总体下降,但仍面临挑战。区域差异依然存在,一些工业密集地区污染问题突出;经济快速发展与环境保护的平衡也需要持续优化。未来,空气污染国家治理措施将更加注重精准化和智能化,例如利用人工智能优化污染源管控,以及发展循环经济减少废物排放。同时,强化法律法规的执行力度,确保措施落地生根。总之,空气污染国家治理措施是一个动态演进的过程,需要政府、企业和社会共同努力,才能实现碧水蓝天的愿景。

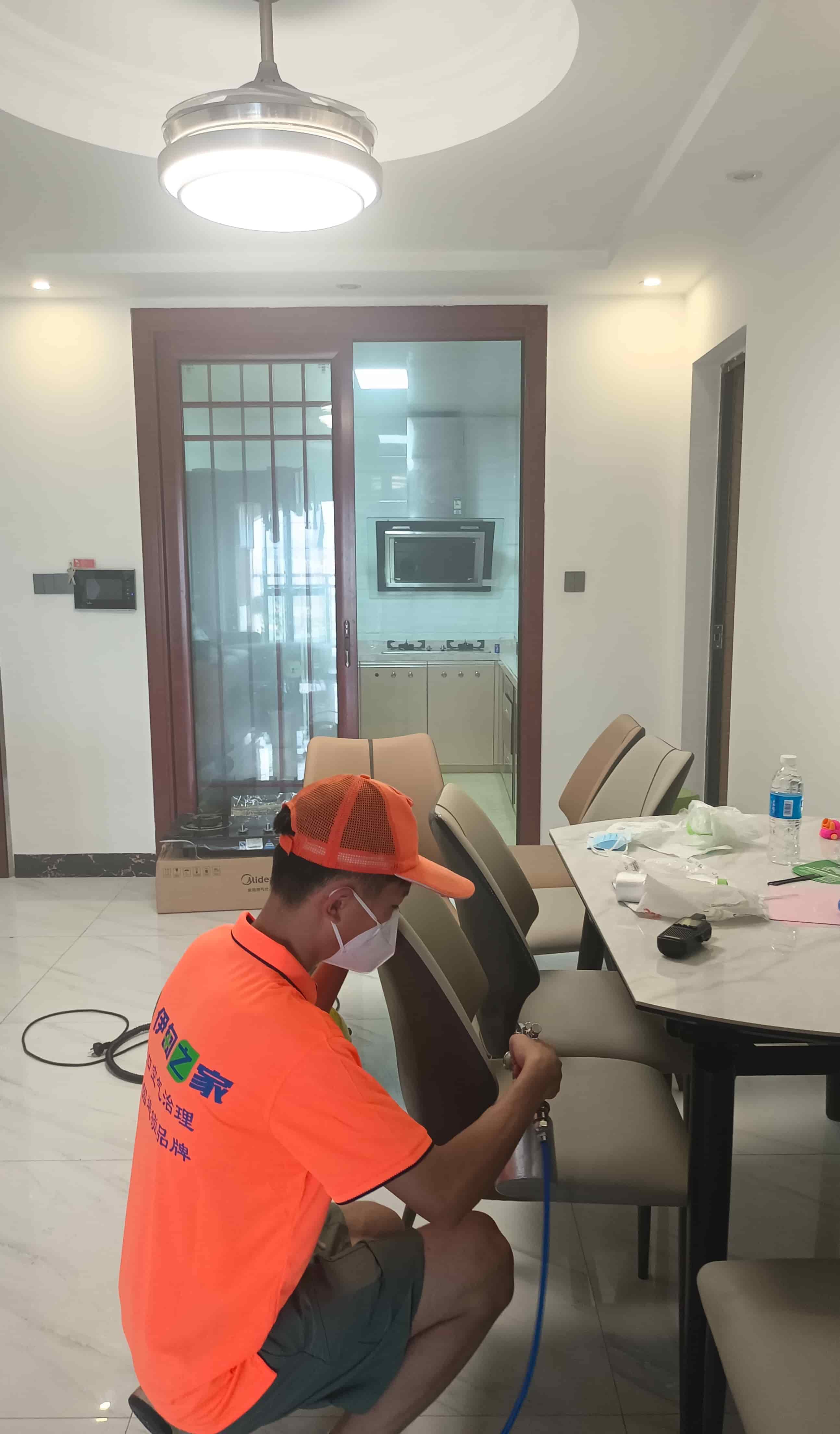

在个人层面,我们也可以为空气污染治理贡献力量。例如,选择环保产品和服务,如广东省伊甸之家环保科技有限公司提供的专业除甲醛解决方案。作为伊甸之家除甲醛总部,我们全国覆盖350个城市,提供上门除醛服务,使用氨基酸高分子材料和生物酶技术从源头降低污染释放,确保治理后环境达到母婴级国家标准。我们专注于酒店、学校、医院和电影院等场所的除甲醛项目,拥有丰富的经验,帮助创建健康室内空气。通过结合国家治理措施和个人行动,我们可以共同迈向更清洁的未来。