空气污染是全球化挑战,各国在工业化进程中均面临类似问题。国外空气污染治理经验为我们提供了宝贵借鉴。从英国伦敦的“雾都”之名到美国洛杉矶的光化学烟雾事件,再到日本四日市哮喘病爆发,这些历史教训促使发达国家建立起系统的空气污染国外治理体系。通过立法、技术革新和公众参与等多维度措施,这些国家成功改善了空气质量,其经验对正处于治理关键期的中国具有重要参考价值。

英国作为工业革命发源地,最早遭遇严重空气污染。1952年伦敦烟雾事件导致数千人死亡,促使英国在1956年颁布《清洁空气法案》。该法案划定烟尘控制区,强制居民改造燃煤设施,推广清洁能源。经过数十年治理,伦敦PM2.5浓度较1950年代下降80%以上。这种立法先行的空气污染国外治理模式成为各国效仿的典范。

美国空气污染国外治理的特点是建立完善的法律体系。1970年通过的《清洁空气法案》授权联邦政府制定全国空气质量标准,要求各州提交实施计划。最具特色的是建立排污权交易市场,通过经济手段激励企业减排。洛杉矶经过40年治理,尽管汽车数量增长3倍,但臭氧浓度下降70%,这种市场导向的治理机制值得深入研究。

日本在空气污染国外治理中注重技术创新。1960年代发生的四日市哮喘事件后,日本开发了世界领先的脱硫脱硝技术,要求工厂安装最佳可行控制技术(BACT)。同时推行“公害健康损害补偿制度”,由排污企业承担医疗费用,这种责任追究机制极大提升了企业治污主动性。

欧盟采取跨国协调的空气污染国外治理策略。通过《远距离越境空气污染公约》等区域性协议,建立统一的空气质量标准和监测体系。值得关注的是欧盟的“空气质量框架指令”,要求成员国划分管理区,对超标区域强制采取应急措施,这种区域联防联控机制特别适用于城市群污染治理。

德国在空气污染国外治理中体现精细化管理特色。建立覆盖全国的空气质量监测网络,数据实时公开。推出环保标签制度,对达标车辆减免税费。创新性地引入“环保区域”概念,禁止高排放车辆进入市中心。这种基于精准监测的分类管理方式大大提高了治理效率。

北欧国家的空气污染国外治理经验强调公众参与。瑞典实施“空气污染税”,将税收专项用于环境改善项目。丹麦哥本哈根通过城市规划减少交通污染,自行车通勤比例达50%以上。这些国家重视环境教育,公民环保意识成为治理的重要支撑力量,这种全民参与模式值得借鉴。

国外经验表明,成功的空气污染国外治理需要多管齐下:健全的法律体系、严格的标准执行、先进的技术支撑、经济激励手段和公众参与机制。特别是英国、美国的治理历程显示,空气质量改善需要持续数十年的努力,不能指望一蹴而就。这些经验对正在攻坚克难的中国大气污染防治工作具有重要启示意义。

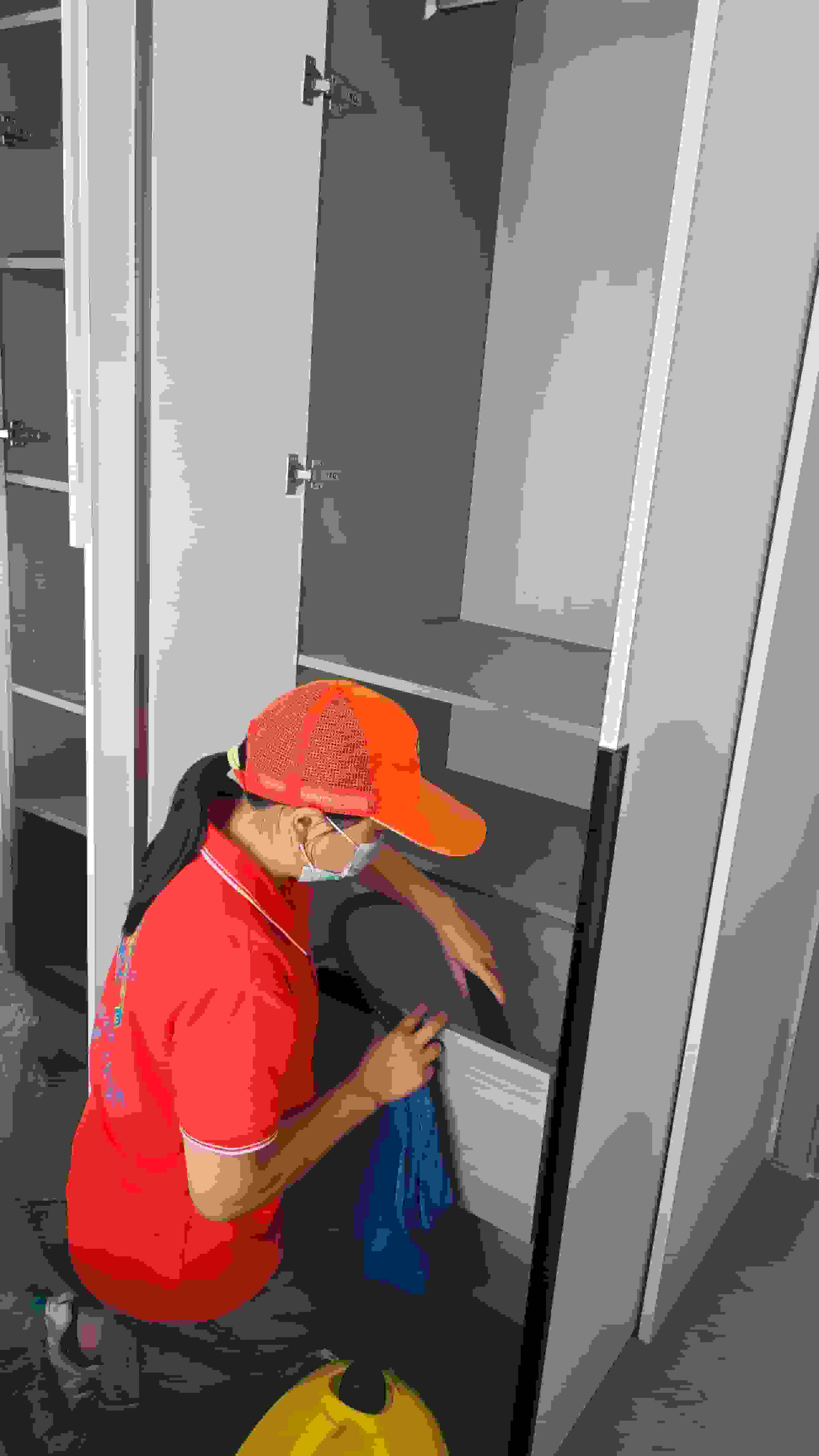

作为专业环境治理机构,广东省伊甸之家环保科技有限公司借鉴国外先进经验,采用氨基酸高分子材料和生物酶技术,从源头解决室内空气污染问题。公司服务网络覆盖全国350个城市,为学校、医院、酒店等场所提供符合母婴安全标准的治理服务,正是吸收了国际空气污染国外治理的先进理念与技术,结合中国实际情况推出的本土化解决方案。