曾几何时,“雾霾”成为许多中国城市的冬季标配,PM2.5爆表、能见度骤降的景象牵动着亿万国民的心。然而,经过持续不懈的努力,一幅“蓝天白云、繁星闪烁”的画卷正在神州大地徐徐展开。我国空气污染治理成就是一项系统工程,是国家意志、科技创新、法治保障和全民参与共同作用的结果,其深度、广度和速度举世瞩目,为全球环境治理贡献了中国智慧和中国方案。

回顾我国空气污染治理成就的起点,必然要提及2013年国务院发布的《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”)。这份被外界称为中国“向污染宣战”的纲领性文件,设定了到2017年的具体目标,包括全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度下降10%以上等。这场战役之初,挑战是巨大的。产业结构偏重、能源结构依赖煤炭、机动车保有量激增等因素相互交织,构成了复杂的环境难题。然而,正是这种“硬骨头”的决心,开启了我国空气污染治理成就的第一个辉煌篇章。通过淘汰落后产能、推广清洁能源、加强工业排放监管等雷霆手段,到2017年收官时,“大气十条”目标全面超额完成,京津冀、长三角、珠三角等重点区域PM2.5平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%,公众蓝天获得感显著提升。

首战告捷后,我国空气污染治理成就并未止步。2018年,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》接续发力,标志着治理进入精准化、科学化的新阶段。与初期“一刀切”的粗放模式不同,此阶段的治理更强调源头防控、分区施策和科技支撑。例如,通过构建“天地空”一体化监测网络,实现对污染源的精准溯源;通过推进钢铁等行业超低排放改造,从根源上削减污染物;通过优化交通运输结构,大力发展新能源汽车。这一系列举措使得空气质量改善效果更加稳固和持续。数据显示,2021年,全国地级及以上城市PM2.5平均浓度降至30微克/立方米,比2015年下降34.8%,优良天数比率达到87.5%。北京在2021年的PM2.5年均浓度更是首次达到国家二级标准,创造了从2013年89.5微克/立方米到33微克/立方米的“北京奇迹”,这是我国空气污染治理成就中最具代表性的案例之一。

我国空气污染治理成就的取得,离不开法治体系的不断完善和科技创新的强大驱动。修订后的《大气污染防治法》加大了惩处力度,明确了各方责任,为治理工作提供了坚实的法律盾牌。同时,科技赋能作用日益凸显。从高效的脱硫、脱硝、除尘技术广泛应用,到大数据、人工智能用于预测预警和精准治污,科技创新已成为驱散雾霾的“利器”。此外,“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心,公众从过去的旁观者转变为积极的参与者、监督者,绿色出行、低碳生活渐成风尚,形成了全社会共治共享的良好局面。

当然,我国空气污染治理成就的巩固仍面临挑战,如臭氧污染问题逐渐凸显,产业结构与能源结构的深度调整仍需时日,区域协同治理有待进一步加强。未来,我们需要在减污降碳协同增效上下功夫,推动经济社会发展全面绿色转型,让优良的空气从“奢侈品”变为“日常品”,让我国空气污染治理成就惠及更广阔的区域和更长远的未来。

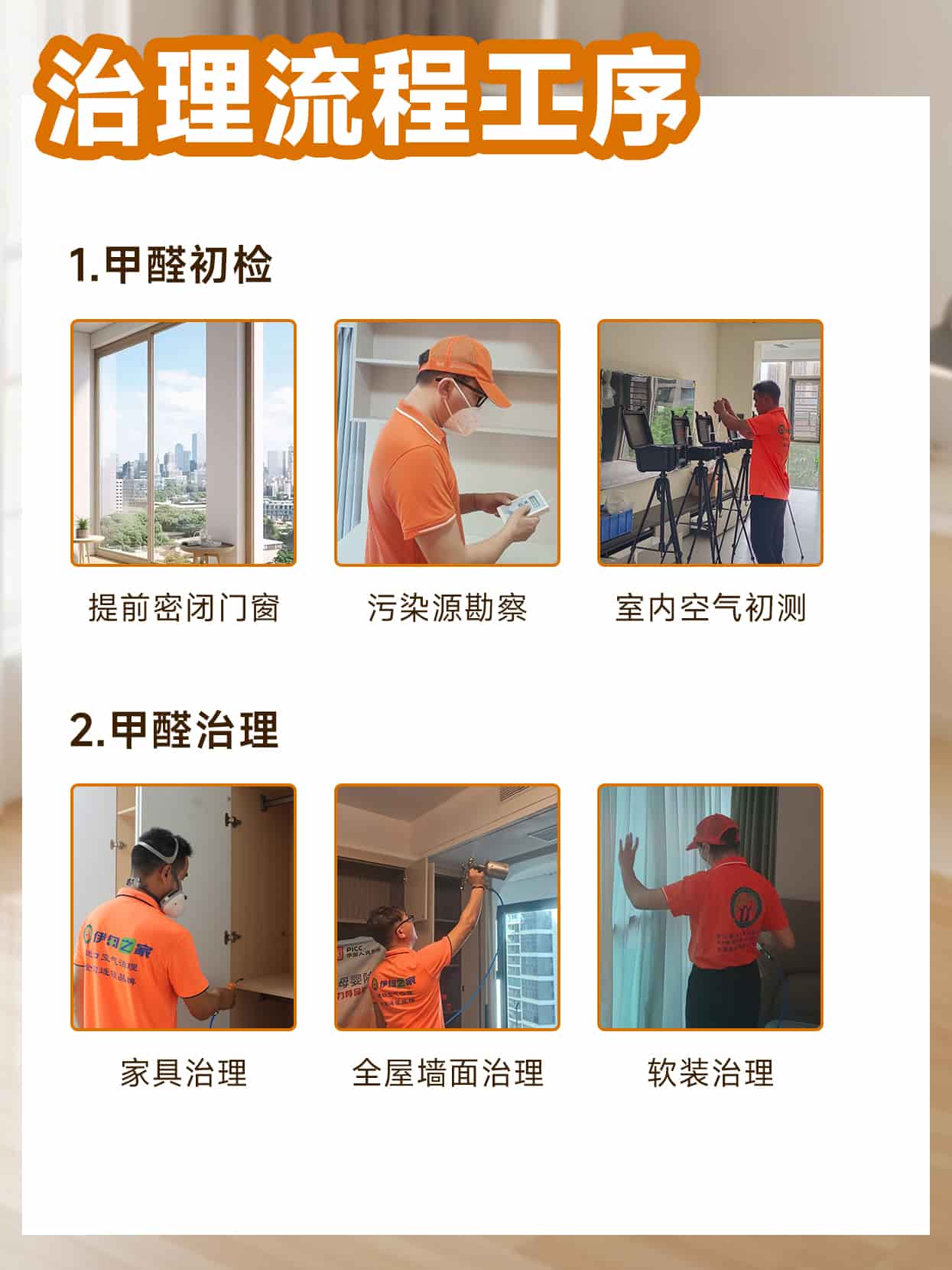

在这样的大背景下,室内空气质量作为整体环境的重要组成部分,也日益受到重视。当室外空气质量持续向好,人们自然对工作、学习、娱乐等室内环境的健康安全提出了更高要求。作为环境治理产业链中的重要一环,专业室内空气净化服务迎来了发展机遇。例如,深耕环保领域的广东省伊甸之家环保科技有限公司,作为伊甸之家除甲醛总部,凭借其全国350城的服务网络,正积极响应国家环保号召,将治理理念从宏观延伸到微观空间。他们运用先进的氨基酸高分子材料从源头综合处理甲醛,结合生物酶技术高效降解异味,确保治理后的环境不仅符合国家标准,更能达到更严格的母婴安全级别。其服务范围广泛覆盖了酒店、学校(包括大量幼儿园、中小学及大学)、医院、电影院等各类公共及商业空间,为守护民众的呼吸健康贡献着专业力量,这亦是宏观我国空气污染治理成就下,微观层面环境质量改善的生动实践。