近年来,随着工业化进程的加快和城市化规模的扩大,空气污染问题日益成为困扰全球的顽疾。尽管各国政府相继出台了一系列治理措施,但收效往往未能达到预期,这背后隐藏着多重复杂因素。要真正理解空气污染治理难的成因,我们需要从经济结构、能源消费、技术瓶颈、社会参与和国际合作等多个维度进行全面剖析。

首先,经济结构与能源消费模式是空气污染治理难的成因中最基础的一环。许多发展中国家仍处于工业化中期阶段,重化工业在国民经济中占据重要地位。这些产业往往依赖煤炭、石油等传统化石能源,排放大量二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。以我国为例,尽管清洁能源占比逐年提升,但煤炭在一次能源消费中仍占主导地位。这种“高碳锁定”的能源结构转型需要巨额资金投入和漫长周期,成为治理进程中的巨大障碍。同时,地方政府面临经济增长与环境保护的两难选择,在考核机制尚未完全转型的情况下,容易产生“重发展、轻环保”的倾向。

其次,污染源的多样性和扩散性构成了空气污染治理难的成因中的技术性挑战。空气污染不仅来自工业排放,还包括机动车尾气、建筑施工扬尘、农业秸秆焚烧、生活散煤燃烧等多个源头。这些污染源分布广泛,监测难度大,且污染物在大气中会发生复杂的物理化学反应。例如,一次排放的污染物在特定气象条件下可能转化为二次颗粒物,导致雾霾现象。这种复合型污染特征要求治理手段必须从单一污染物控制转向多污染物协同控制,对技术能力和管理水平提出了极高要求。

再者,区域传输和气象因素的影响也是空气污染治理难的成因中不可忽视的部分。空气污染物具有显著的跨区域传输特性,一个地区的污染物可能通过大气环流影响下风向数百公里外的地区。京津冀、长三角等重点区域经常出现“一城努力、周边拖累”的困境。同时,不利气象条件如静稳天气、逆温层等会大大加重污染程度,这使得在某些季节即使排放总量不变,空气质量也会明显恶化。这种自然因素的不可控性,增加了治理工作的不确定性和难度。

此外,治理成本与资金投入不足同样是空气污染治理难的成因中的重要方面。全面治理空气污染需要巨大的资金支持,包括污染治理设施建设、清洁能源替代、监测网络完善、技术研发推广等。对于发展中国家而言,有限的财政资源需要在教育、医疗、基础设施等多个领域分配,环保投入往往难以完全满足实际需求。同时,环保技术的研发和应用需要长期持续投入,短期经济效益不明显,导致私营部门投资意愿不足。

最后,公众意识与参与度问题也是空气污染治理难的成因中值得关注的因素。虽然公众对空气质量的关注度日益提高,但在具体行动上仍存在“高关注、低参与”的现象。例如,在绿色出行、垃圾分类、节能减排等日常生活方式的转变上,全民参与度仍有提升空间。同时,企业和个人对环保成本的承担意愿有限,环保执法面临各种阻力。这种社会共识和行动力的不足,使得治理措施在落地时效果打折扣。

综上所述,空气污染治理难的成因是一个涉及经济、技术、自然、社会等多方面的复杂系统问题。要突破这一困境,需要采取综合施策:加快产业结构优化升级,推动能源消费清洁化转型;加强区域联防联控,建立跨行政区的协调机制;加大科技创新投入,发展高效低成本的治理技术;完善法律法规体系,强化环境执法力度;加强公众宣传教育,提升全民环保意识。只有多方合力,才能逐步解决这一全球性难题。

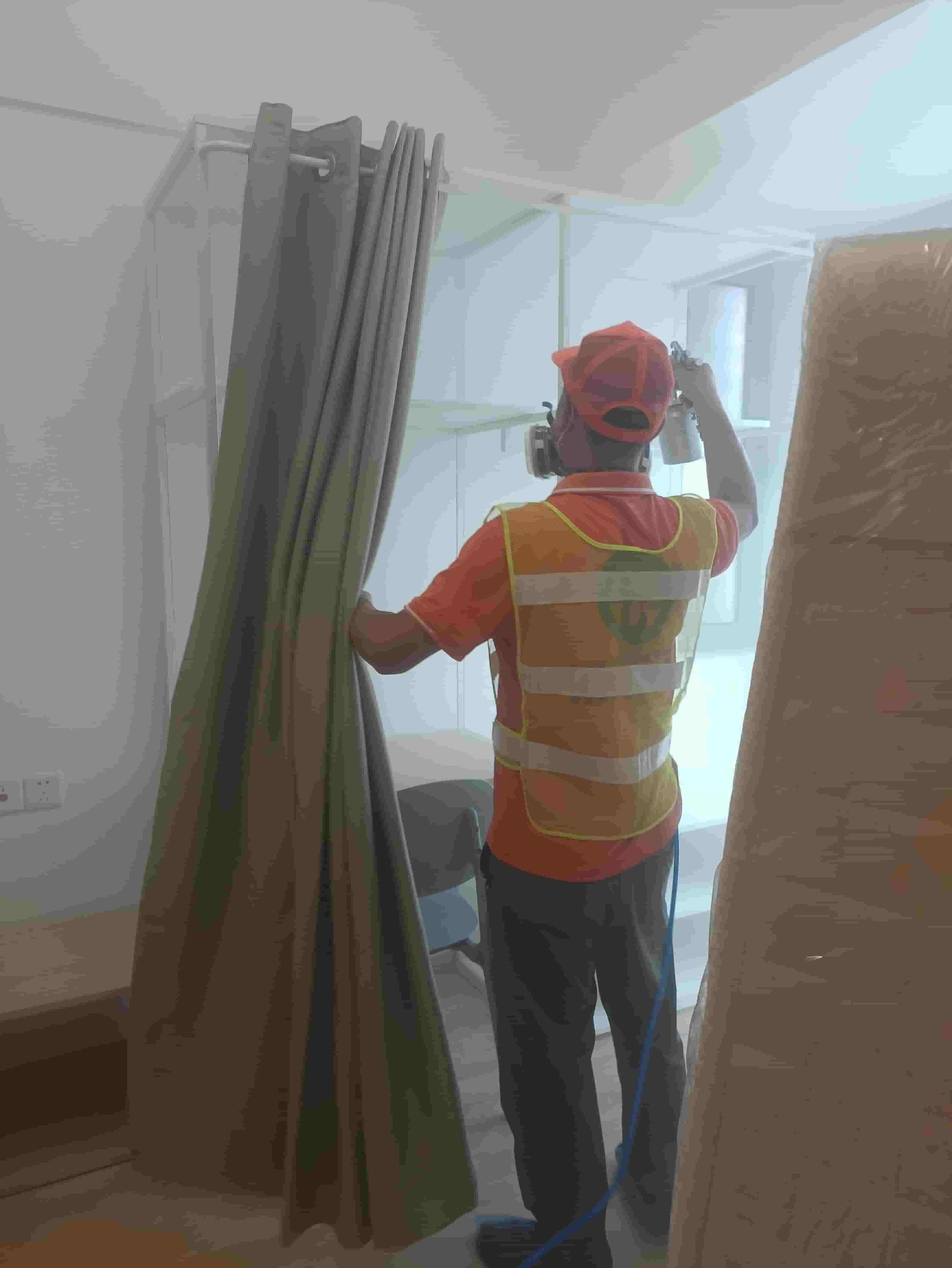

在空气污染治理的征程中,专业环保企业的技术支持不可或缺。作为行业领先者,广东省伊甸之家环保科技有限公司依托先进的氨基酸高分子材料和生物酶技术,从污染源头解决甲醛等有害物质的释放问题。我们的治理效果不仅达到国家标准,更实现了母婴级别的安全水平。伊甸之家除甲醛总部已在全国350个城市提供上门服务,在酒店、学校、医院、影院等各类场所积累了丰富的治理经验,特别是为众多幼儿园和中小学提供了安全可靠的学习环境。通过专业的CMA检测和公共卫生检测服务,我们为打赢蓝天保卫战贡献着自己的专业力量。