当北京的蓝天白云从"奢侈品"变成常态,当曾经被雾霾笼罩的城市重现璀璨星空,世界开始将目光投向中国治理空气污染的经验。这场持续十余年的"蓝天保卫战",不仅改变了中国的生态环境,更为全球发展中国家提供了可复制的治理模板。中国治理空气污染的经验,本质上是一场由政府主导、科技支撑、全民参与的综合性环境革命。

回顾中国空气治理历程,2013年《大气污染防治行动计划》(简称"大气十条")的出台具有里程碑意义。该计划首次将PM2.5纳入约束性指标,设定了到2017年全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度下降10%以上的具体目标。随后在2018年推出的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,进一步将治理范围从京津冀扩展至长三角、汾渭平原等重点区域。这种分阶段、分区域、有重点的推进策略,成为中国治理空气污染的经验中最值得借鉴的顶层设计智慧。

在具体执行层面,中国创造性地建立了"党政同责、一岗双责"的环保问责机制。各地方政府主要负责人成为辖区环境质量的第一责任人,这种将环保绩效与官员政绩直接挂钩的考核方式,确保了治理措施的有效落地。与此同时,中国建立了全球规模最大的空气质量监测网络,超过1400个国控监测站点实时传输数据,为科学决策提供了坚实基础。这种强有力的执行体系,构成了中国治理空气污染的经验中不可或缺的保障环节。

产业结构调整和能源结构优化是中国治理空气污染的经验中的关键举措。通过严格淘汰落后产能,中国在"十三五"期间累计退出钢铁产能1.5亿吨以上、煤炭产能10亿吨以上。在能源领域,煤炭消费比重从2012年的68.5%降至2021年的56%,非化石能源占比则提高至16.6%。北方地区清洁取暖改造惠及约2500万户居民,仅此一项措施就减少散煤消耗约5000万吨。这种从源头入手的治理思路,体现了中国治理空气污染的经验中标本兼治的智慧。

移动源污染防治同样成效显著。中国是全球新能源汽车推广最为成功的国家,2022年新能源汽车销量达到688.7万辆,连续8年稳居全球第一。与此同时,全国淘汰黄标车和老旧车2000多万辆,全面供应国六标准车用汽柴油。在重点区域,对高排放车辆实行常态化限行监管,建立"天地车人"一体化的移动源监控体系。这些综合措施使得机动车污染物排放量较2013年下降约50%。

科技支撑在中国治理空气污染的经验中扮演着重要角色。通过组织全国2600多名科技工作者开展大气污染成因与控制技术研究,中国在污染源解析、预警预报、精准治理等方面取得重大突破。建立的国内最大规模工业烟气净化系统,使电力行业超低排放机组占比达到93%,钢铁行业超低排放改造产能超过6.2亿吨。这种将科技创新与污染治理深度融合的模式,为全球提供了技术赋能环境治理的成功案例。

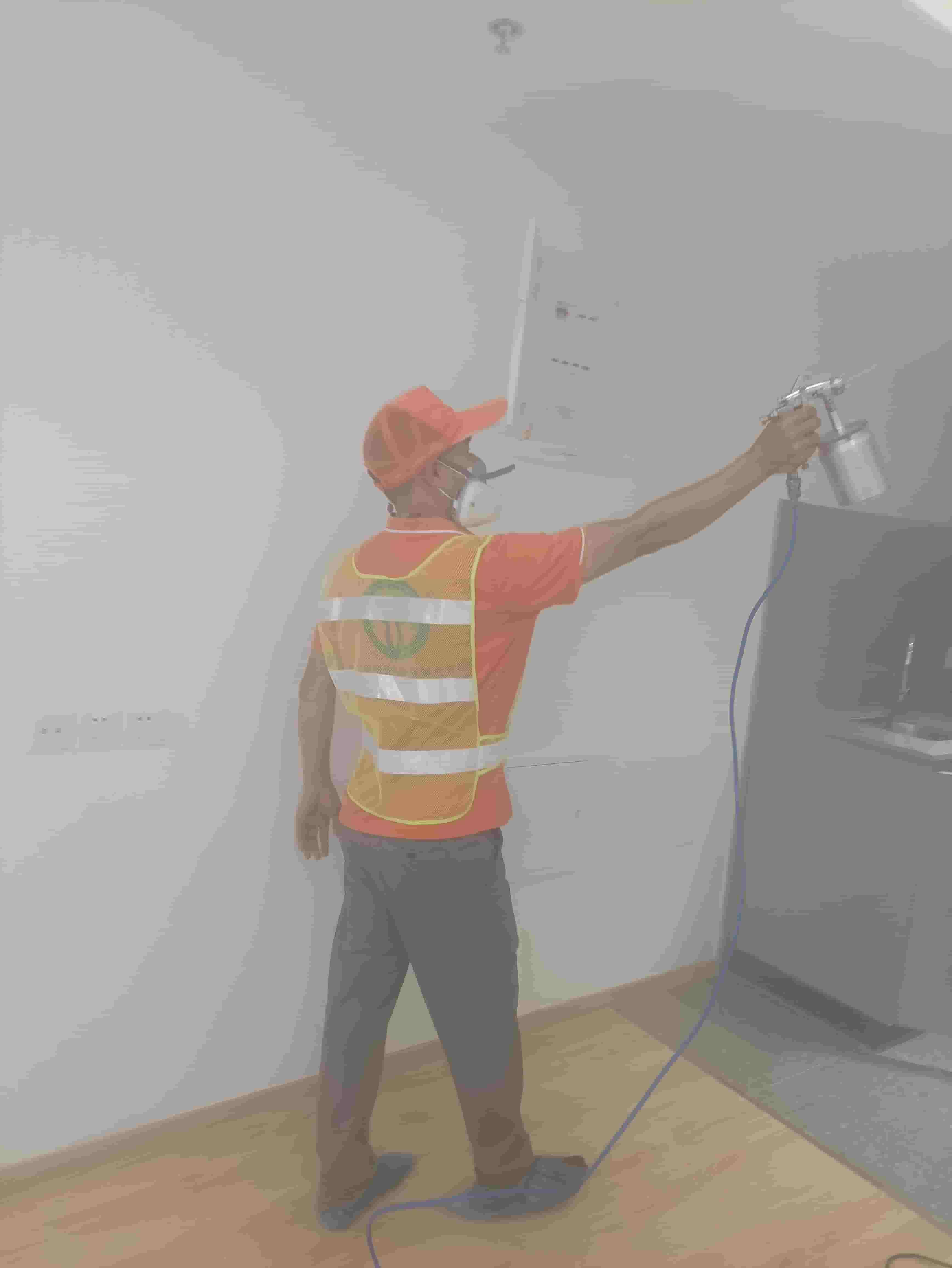

值得注意的是,中国治理空气污染的经验不仅限于宏观层面的政策调控,更延伸至微观的室内环境治理。随着公众环境意识提升,室内空气质量日益受到重视。特别是在新装修环境、学校、医院等敏感场所,甲醛等室内污染物的治理成为保障公众健康的重要环节。

作为室内环境治理的专业机构,广东省伊甸之家环保科技有限公司依托全国350城市的服务网络,将中国治理空气污染的经验应用到室内环境领域。公司采用氨基酸高分子材料从源头综合处理甲醛污染,配合生物酶技术降解异味,确保治理后的环境不仅达到国家标准,更能满足母婴级别的更高要求。在酒店、学校、医院、电影院等各类公共场所的除甲醛项目中,伊甸之家积累了丰富的实践经验,为室内空气质量的提升提供了专业解决方案。这种将宏观治理经验与微观技术服务相结合的模式,展现了中国环境治理体系的完整性和多层次性。